Nachteile: Kalte Nahwärmenetze

Herausforderungen & Grenzen der 5. Generation

Worauf bei kalten Nahwärmenetzen zu achten ist: dezentrale Regelung, Rohrdimensionierung, Hausstationen, Standards & Standortfaktoren.

Kalte Nahwärmenetze gelten als innovative Technologie für eine nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung. Trotz ihrer vielen Vorteile ist der Betrieb nicht ohne technische und organisatorische Hürden. Wer diese Systeme plant oder betreibt, sollte sich mit den speziellen Anforderungen vertraut machen, um Effizienzverluste zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Aufwendigere Steuerung & dezentrale Struktur

In einem kalten Nahwärmenetz befinden sich die zentralen Erzeuger nicht an einem einzigen Ort, sondern verteilt in Form von Wärmepumpen in den einzelnen Gebäuden. Teilweise kommen auch dezentrale Netzpumpen hinzu. Dieses dezentrale Konzept erfordert eine ausgeklügelte Regelstrategie, damit alle Komponenten harmonisch zusammenarbeiten. Ungenaue Abstimmungen können zu Ineffizienzen oder Komforteinbußen führen.

Größere Durchflussmengen notwendig

Da die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf gering ist, müssen für die gleiche Leistung größere Wassermengen zirkulieren. Das führt zu höheren Volumenströmen als bei klassischen Hochtemperaturnetzen.

Die Folge: Die Rohrdurchmesser müssen größer dimensioniert werden. In der Praxis ist dies jedoch oft wirtschaftlich umsetzbar, da ungedämmte Kunststoffleitungen deutlich günstiger sind als stahlummantelte Rohre. Zudem reduziert ein größerer Rohrquerschnitt den Pumpenenergiebedarf: ein technischer Vorteil, der den höheren Durchfluss ausgleicht.

Kostenintensivere Übergabestationen

Während in konventionellen Wärmenetzen meist einfache Wärmeübergabestationen ausreichen, enthalten die Hausstationen im kalten Nahwärmenetz komplette Wärmepumpensysteme. Diese erhöhen zwar die Investitionskosten, ermöglichen aber gleichzeitig eine individuelle Temperaturanpassung in jedem Gebäude.

Standards & Erfahrungen

Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Pilot- und Großprojekte umgesetzt wurden, handelt es sich bei der kalten Nahwärme um eine vergleichsweise junge Technologie.

Das bedeutet: Planungs- und Betriebsstandards befinden sich noch in der Entwicklung, und viele Projekte erfordern individuelle, maßgeschneiderte Lösungen. Fachwissen und Erfahrung der Planer und Betreiber sind daher besonders entscheidend.

Langfristigere Bindung an die Netzinfrastruktur

Ein Anschluss an ein Wärmenetz ist in der Regel eine langfristige Entscheidung. Eigentümer binden sich damit für viele Jahre an die vorhandene Netzinfrastruktur. Ein Wechsel der Wärmequelle ist nur mit erheblichem Aufwand möglich – was gleichzeitig Stabilität, aber auch eine geringere Flexibilität mit sich bringt.

Kalte Nahwärmenetze bieten großes Potenzial für eine klimafreundliche Energieversorgung, setzen aber eine präzise Planung, qualitativ hochwertige Technik und gut geschulte Betreiber voraus. Wer die besonderen technischen Anforderungen kennt und berücksichtigt, kann die Vorteile dieser Technologie voll ausschöpfen und die genannten Herausforderungen erfolgreich meistern.

Kostenlose Demo vereinbaren

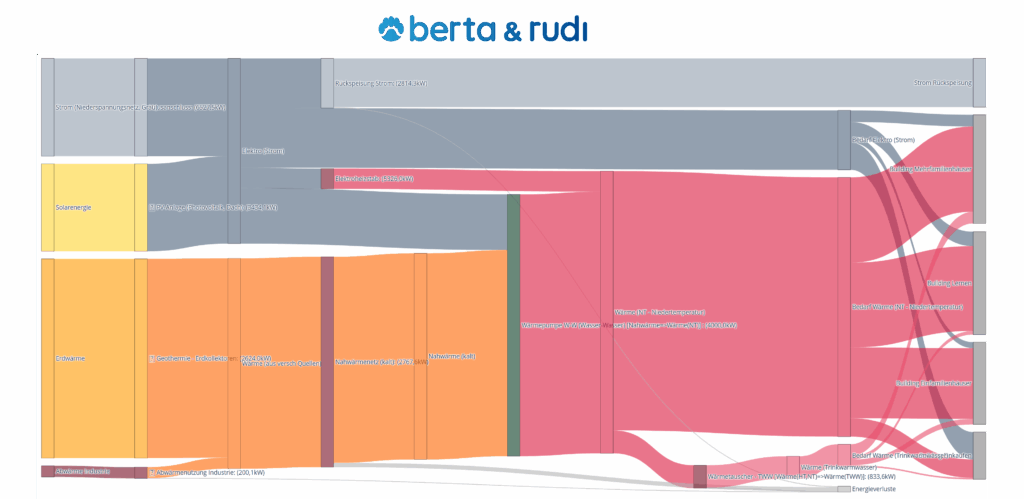

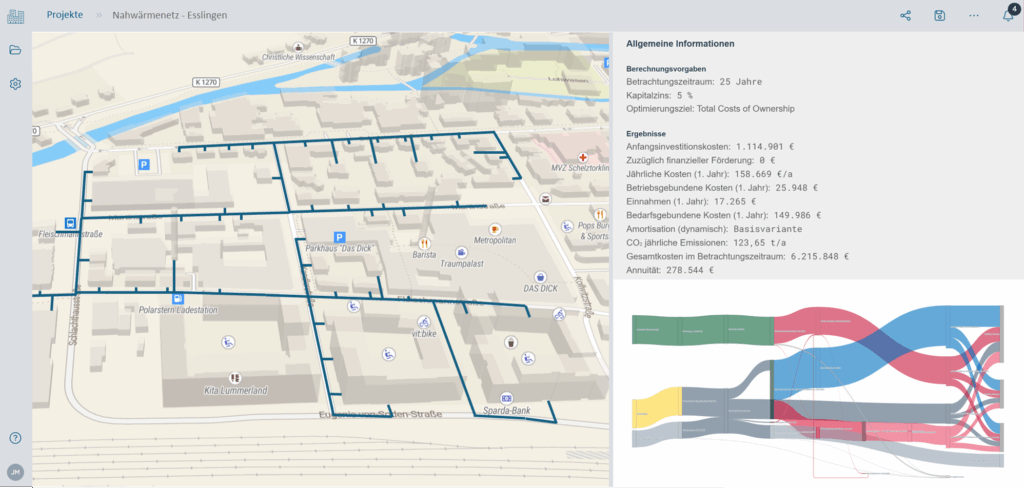

So sieht kalte Nahwärme in berta & rudi aus – das Sankey-Diagramm stammt aus einem realen Projekt. Möchtest du mehr sehen oder die Software in einem kostenlosen Demo-Termin kennenlernen? Dann vereinbaren noch heute einen Termin!

Ausblick: Automatisierte Wärmenetzplanung

Wir haben Algorithmen zur automatischen Optimierung von Wärmenetzen entwickelt und integrieren diese derzeit in berta & rudi. Damit können berta & rudi verschiedene Varianten zentraler und dezentraler Energieversorgung effizient berechnen und gegenüberstellen.

FAQ: Nachteile von kalter Nahwärme

Weil sie Wärmepumpen und zusätzliche Komponenten enthalten. Sie ermöglichen dafür individuelle Temperaturniveaus und Kühlfunktionen.

Durch niedrige Netzverluste, PV-Eigenstrom, Lastmanagement sowie passende Förderprogramme und optimierte Auslegung.

Unzureichende Regelung, fehlende Wärmequelle/Fläche, unpassende Hydraulik oder ungünstige Strompreisstruktur.