Solarspitzengesetz: So integrierst du PV-Einspeisegrenzen ins Energiekonzept mit berta & rudi

Mit dem neuen Solarspitzengesetz ändern sich die Rahmenbedingungen für den Betrieb von Photovoltaikanlagen in Deutschland – und das betrifft sowohl Einfamilienhäuser als auch Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien. Konkret bedeutet das: Eine pauschale Einspeisebegrenzung von 70 % der installierten PV-Leistung bei Einfamilienhäusern, während bei Mehrfamilienhäusern und Gewerbeobjekten nur 60 % eingespeist werden dürfen.

Doch was bedeutet das konkret für die Planung eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Energiekonzepts?Und wie kann man die neuen Vorgaben effizient umsetzen?

Einspeisegrenzen des Solarspitzengesetzes mit berta & rudi realistisch abbilden und bewerten lassen. Wir vergleichen drei Varianten – von der freien Auslegung bis zur wirtschaftlich optimierten Lösung mit Stromspeicher – und zeigen auf, wie sich clevere PV-Konzepte gesetzeskonform und wirtschaftlich umsetzen lassen.

Projektbeschreibung: Ein Mehrfamilienhaus unter dem Solarspitzengesetz

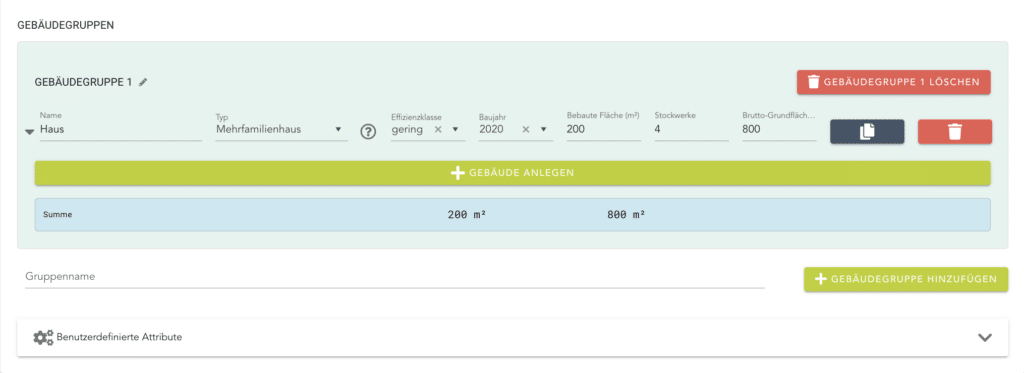

Das Beispielprojekt bezieht sich auf ein Mehrfamilienhaus, das im Jahr 2020 gebaut wurde und eine bebaute Fläche von 200 m² sowie eine Bruttogrundfläche (BGF) von 800 m² umfasst.

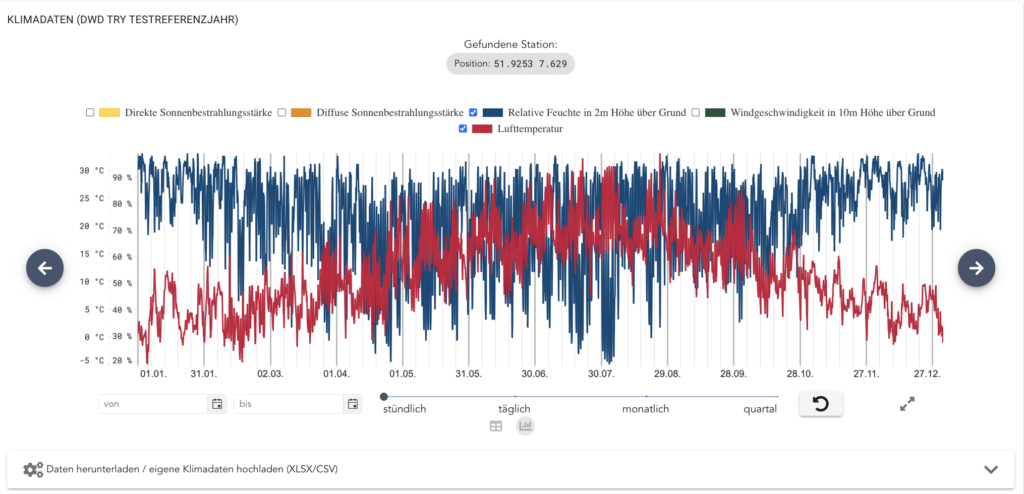

Bereits mit wenigen Kerndaten generiert berta & rudi automatisch alle relevanten Wetter- und Klimadaten, die in stündlicher, täglicher, monatlicher oder quartalsweiser Auflösung dargestellt werden können. Über die Klimadaten hinaus können auch zahlreiche weitere Gebäudeparameter flexibel angepasst werden – etwa Bauweise, Fensterarten, Lüftungskonzept, Sonnenschutzmaßnahmen sowie das Sanierungsjahr von Dach, Hülle, etc.

Gut zu wissen: Eine realistische Energiebedarfsberechnung ist bereits mit einem Minimum an Eingabedaten möglich – ideal für eine schnelle Konzeptentwicklung. Gleichzeitig stehen dir umfassende Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Detailplanungen zur Verfügung.

Automatisierte Energiebedarfsberechnung auf KI-Basis

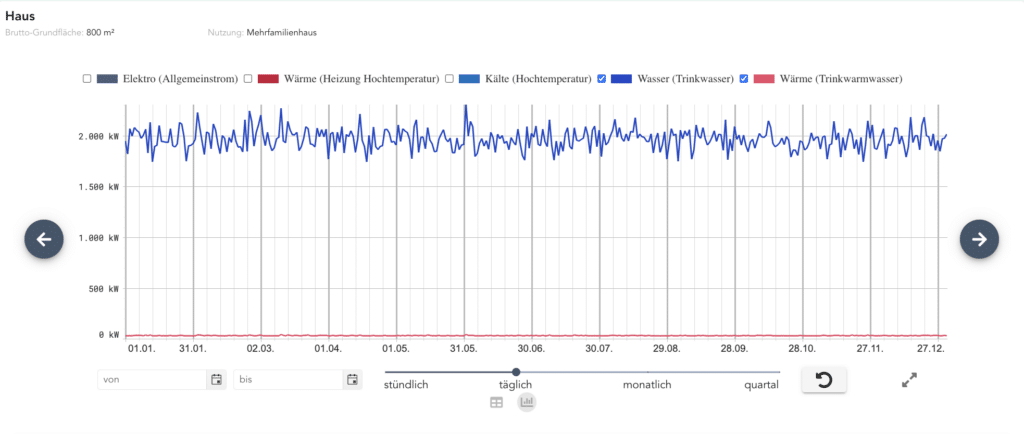

Im nächsten Schritt berechnet berta & rudi den Energiebedarf des individuellen Gebäudes – und das vollautomatisch und in stündlicher Auflösung.

Die hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit basiert auf einem KI-Modell, das mit über 1 Million realen Mess- und Simulationsdaten trainiert wurde. Dadurch entsteht eine äußerst präzise Prognose des Nutzenergiebedarfs – ideal zur Planung energieeffizienter Systeme.

Varianten im Vergleich: So wirkt sich die Einspeisebegrenzung aus

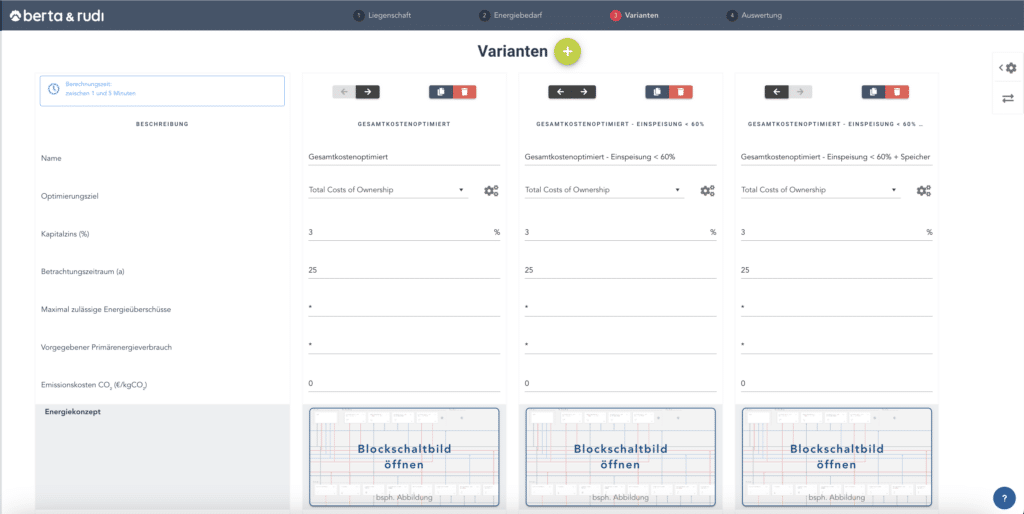

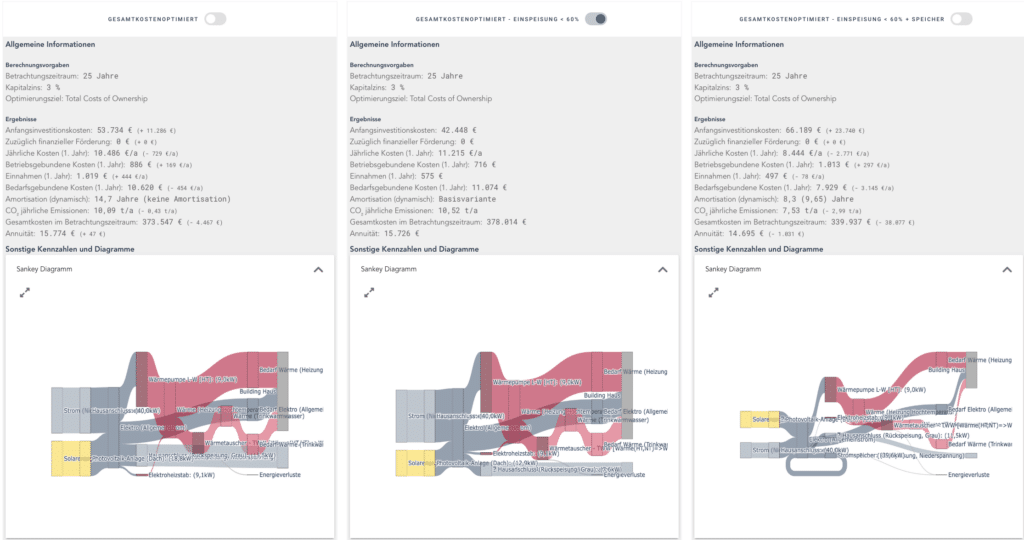

Anschließend haben wir die beiden Gesamtkostenoptimierten Varianten des Projekts gegenübergestellt. Jeweils mit einer Betrachtungsdauer von 25 Jahren und einem Kapitalzins von 3 %.

- Variante1: Wärmepumpen Varianten mit beliebiger Auslegung der PV-Anlage sowie Möglichkeit der beliebigen Rückspeisung

- Variante 2: Wärmepumpe mit 60 % Einspeisung

- Variante 3: Wärmepumpe mit 60 % Einspeisung & Speicher

Auswertung des Mehrfamilienhauses in berta & rudi

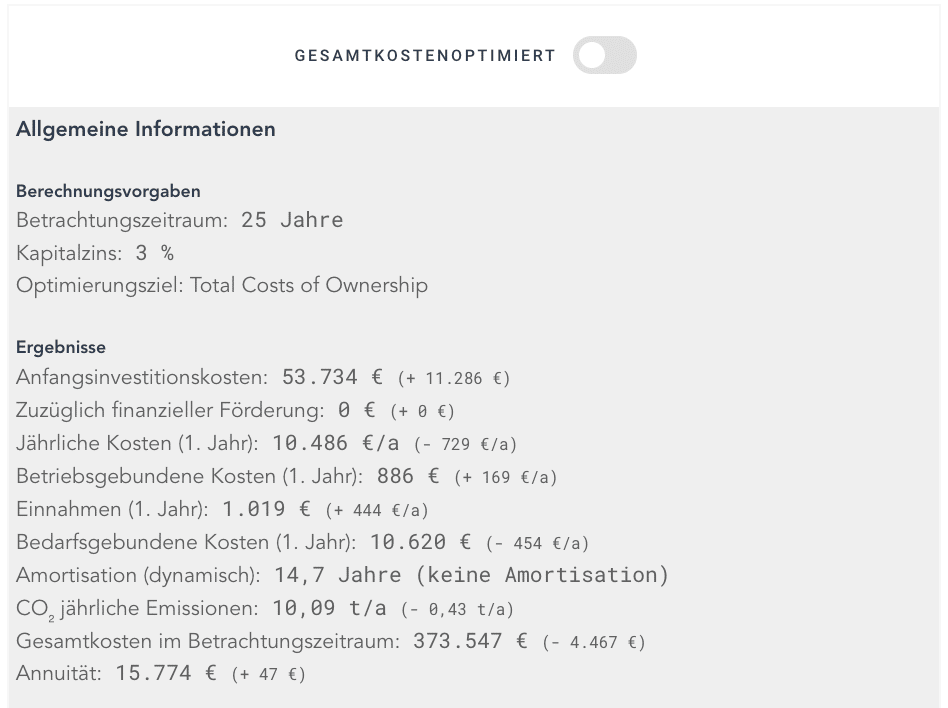

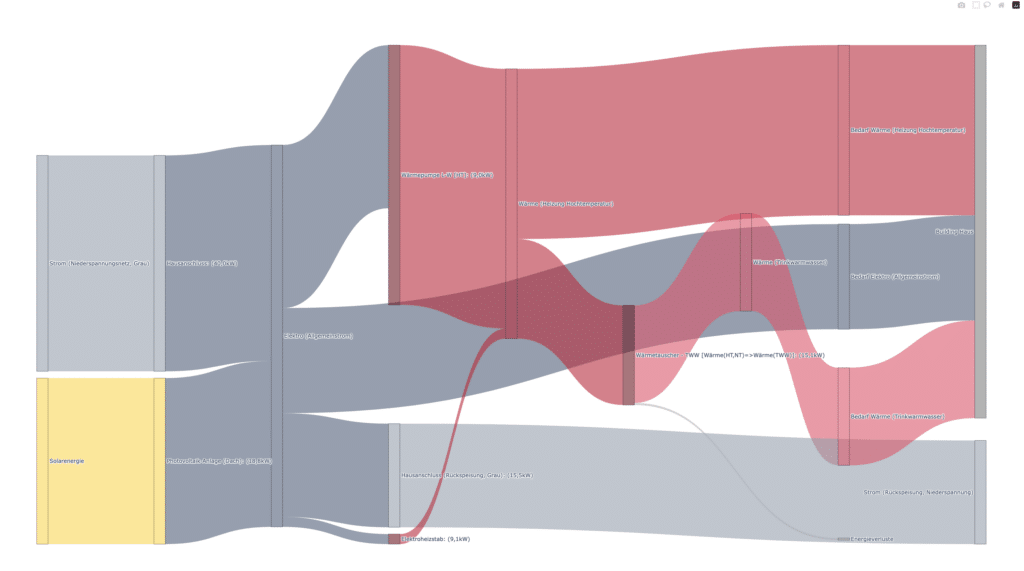

Variante 1: Wärmepumpe mit allen Freiheitsgraden

- Einspeisung ohne Begrenzung

- PV-Anlage + Netzbezug + Wärmepumpe + kleiner Elektroheizstab für Spitzenlast

- Gesamtkosten: 373.547 €

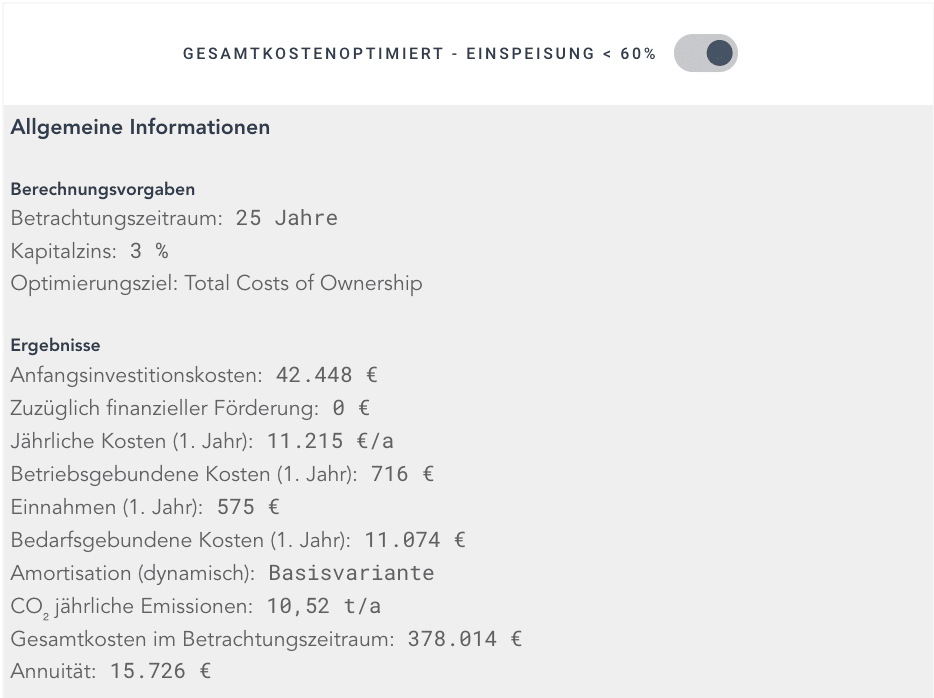

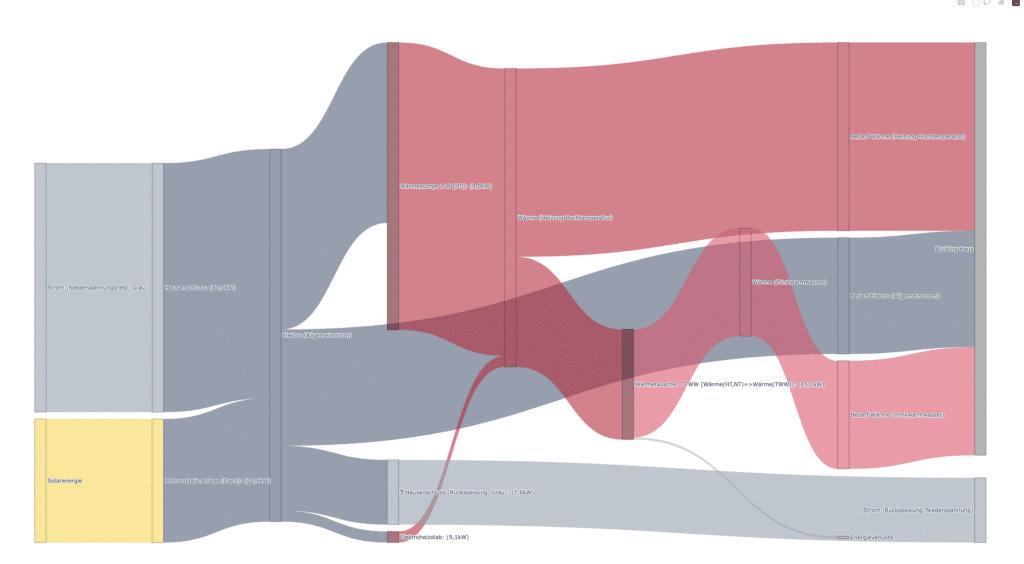

Variante 2: Wärmepumpe mit 60 % Einspeisebegrenzung

- Einspeisung gesetzlich limitiert

- PV-Anlage wird kleiner dimensioniert

- Gesamtkosten: 378.014 €

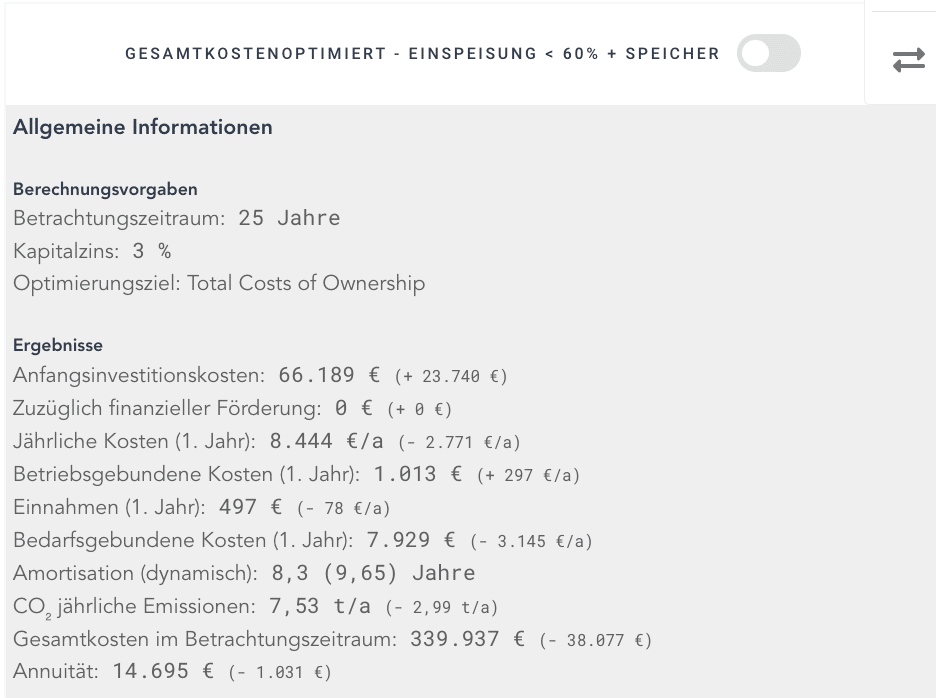

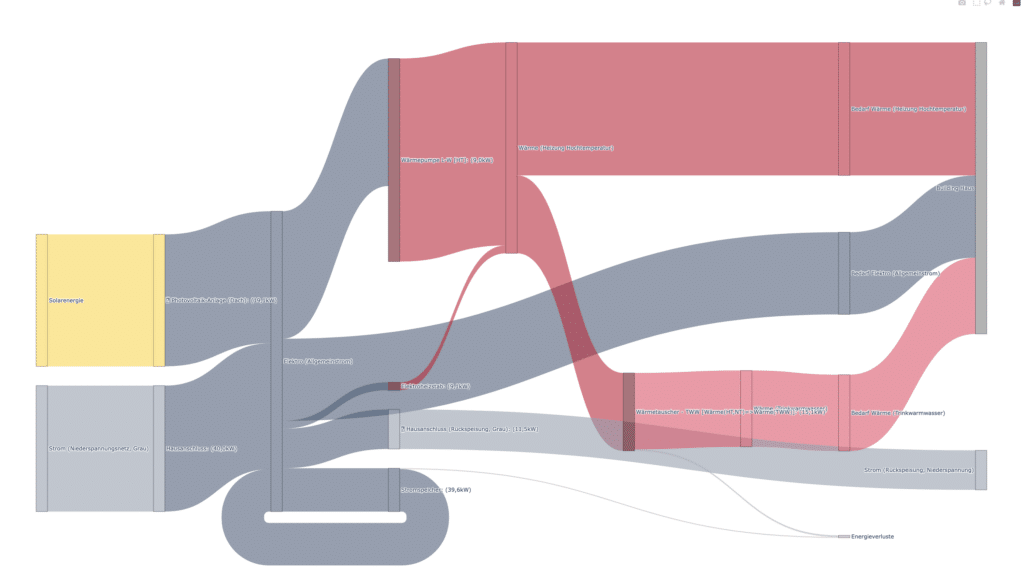

Variante 3: Wärmepumpe mit 60 % Einspeisebegrenzung + Stromspeicher

- Einspeisebegrenzung + Speicher zur zeitlichen Verschiebung

- Größere PV-Anlage durch Eigenverbrauchsoptimierung möglich

- Gesamtkosten: 339.937 €

Was unterscheidet die 3 Varianten im Detail?

In Variante 1 wurde das Energiekonzept ohne Einschränkungen geplant. Zum Einsatz kommen eine Photovoltaikanlage, ein Strombezug aus dem Netz, eine Wärmepumpe sowie ein kleiner Elektroheizstab, zur Spitzenlastabdeckung. Die Auslegung der PV-Anlage erfolgte dabei frei – ohne Rücksicht auf eine gesetzliche Einspeisebegrenzung.

In Variante 2 wurde dieselbe Systemkonfiguration wie in Variante 1 verwendet – bestehend aus PV-Anlage, Wärmepumpe und Netzbezug – jedoch mit einer entscheidenden Anpassung: Die Einspeisung ins Netz wurde auf 60 % der installierten PV-Leistung begrenzt, wie es das Solarspitzengesetz für Mehrfamilienhäuser vorsieht. Diese gesetzliche Vorgabe wirkt sich direkt auf die Dimensionierung der PV-Anlage aus: Da zum Zeitpunkt der Stromüberproduktion der Eigenverbrauch im Gebäude zu gering ist, könnte ein Teil des erzeugten Stroms nicht sinnvoll genutzt oder eingespeist werden. Um wirtschaftliche Verluste durch ungenutzte Überschüsse zu vermeiden, wurde die PV-Anlage bewusst kleiner ausgelegt. Technisch bleibt das System nahezu identisch zu Variante 1 – allerdings optimiert auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das reale Verbrauchsprofil des Gebäudes.

Variante 3 geht einen Schritt weiter: Auch hier wird die 60 %-Einspeisegrenze berücksichtigt, allerdings wird zusätzlich ein Stromspeicher in das System integriert. Dadurch kann überschüssiger Solarstrom zwischengespeichert und zeitversetzt genutzt werden – insbesondere in sonnenarmen Stunden oder in den Abendstunden. Diese Flexibilität ermöglicht es, eine größere PV-Anlage zu installieren, da mehr selbst erzeugter Strom im Gebäude verbraucht werden kann. Das System gewinnt dadurch an Unabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit. Im Vergleich zu den anderen Varianten schneidet Variante 3 im Kostenvergleich über den Betrachtungszeitraum am besten ab – vor allem durch die intelligente Nutzung der Speichertechnologie und die daraus entstehenden zusätzlichen Freiheitsgrade.

Erkenntnis: Trotz Einspeisebegrenzung lässt sich durch die Integration eines Speichers eine wirtschaftlichere Lösung erzielen, da PV-Überschüsse effizient genutzt und Freiheitsgrade im System erhöht werden.

Fazit: Das Solarspitzengesetzt mit berta & rudi umgesetzt

Das Solarspitzengesetz stellt Energieprofis (Ingenieure & TGA-Planer, technische Energieberater, Architekten, Bauherren uvm.) vor neue Herausforderungen: Weitere Regularien und steigende Komplexität in der Energiesystemplanung. Doch mit intelligenten Tools wie berta & rudi lassen sich diese Anforderungen nicht nur abbilden, sondern auch strategisch nutzen.

Unsere Empfehlung:

- Berücksichtige Einspeisegrenzen von Anfang an in der PV-Planung

- Prüfe, ob ein Speicher in deinem individuellen Fall Sinn macht. Gerade in Kombination mit der PV – Anlage kann es (in Abhängigkeit von deinem individuellen Energiebedarf) eine wirtschaftliche Kombination bilden

- Vergleiche systematisch verschiedene Varianten, um die optimalen Gesamtkosten zu ermitteln

Denn: Eine ganzheitliche Betrachtung des Energiekonzepts lohnt sich – technisch, gesetzlich und wirtschaftlich.

Jetzt kostenlosen Demo-Termin vereinbaren!

Lerne berta & rudi in einem kostenlosen Demo-Termin kennen. Unsere Experten erklären dir die Funktionen und gehen auf deine Fragen ein. Oder teste die Basis-Funktionen über das kostenlose Starter Abo.

Das Solarspitzengesetz: Ein Schritt in die Zukunft der Solarenergie und die Bedeutung für die Industrie

Das Solarspitzengesetz, das am 25. Februar 2025 in Kraft trat, stellt eine wesentliche Neuerung im deutschen Energierecht dar. Es zielt darauf ab, den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen durch zusätzliche Anreize zu fördern und die Nutzung von Solarenergie weiter voranzutreiben. Für Unternehmen, Ingenieure, TGA-Planer, Energieberater und alle, die in der Energiebranche tätig sind, bietet das Gesetz zahlreiche Chancen und Herausforderungen, die eine strategische Anpassung erfordern.

Was ist das Solarspitzengesetz?

Das Solarspitzengesetz ist ein Bestandteil der deutschen Energiepolitik, das durch eine Reihe von Regelungen den Ausbau von Solarenergie besonders auf Dachflächen von gewerblichen und privaten Gebäuden forcieren soll. Ziel des Gesetzes ist es, den Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Besonders im Hinblick auf die gesetzten Klimaziele bis 2030 wird Solarenergie als Schlüsseltechnologie betrachtet.

Durch das Gesetz werden unter anderem finanzielle Anreize und steuerliche Erleichterungen für Unternehmen geschaffen, die Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern installieren. Darüber hinaus wurden Regelungen zur Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens eingeführt, um den Prozess für Unternehmen und Kommunen zu beschleunigen.

Die wichtigsten Eckpunkte des Solarspitzengesetzes

- Förderung von Dachanlagen: Das Gesetz legt fest, dass Unternehmen und Kommunen auf großen Dachflächen für Neubauten oder Renovierungen verpflichtend Solaranlagen installieren müssen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dies betrifft insbesondere Gewerbeimmobilien, Logistikzentren und Industriegebäude.

- Erweiterung der Solarpflicht: Bereits bestehende gewerbliche Gebäude mit Dachflächen über 500 m² müssen ebenfalls Solaranlagen installieren, sofern keine besonderen Ausnahmeregelungen bestehen.

- Finanzielle Anreize: Neben der Verpflichtung zur Installation von Solaranlagen gibt es Steuervergünstigungen und Förderprogramme, die speziell für Unternehmen und Kommunen geschaffen wurden, um die Anfangsinvestitionen in Photovoltaiksysteme zu unterstützen.

- Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens: Das Verfahren zur Genehmigung von Photovoltaikanlagen wird durch das Gesetz vereinfacht, was zu einer schnelleren Umsetzung von Projekten führt. Besonders wichtig für Ingenieure und Planer, da die Bürokratie reduziert und die Zeitspanne von Planung bis Installation verkürzt wird.

Auswirkungen auf die Industrie und Energieprofis

Für die Energiebranche und speziell für Ingenieure, TGA-Planer, Stadtwerke und Energieberater bietet das Solarspitzengesetz weitreichende Perspektiven und gleichzeitig Herausforderungen:

- Planungssicherheit und Infrastruktur: Durch die klaren Vorgaben zur Installation von Solaranlagen auf gewerblichen und kommunalen Gebäuden wird die Planung und Umsetzung von PV-Projekten zunehmend planbarer. Energieberater und Ingenieure können nun ihre Konzepte noch gezielter auf die gesetzlichen Anforderungen abstimmen und Unternehmen gezielt beraten.

- Wirtschaftlichkeit und Rentabilität: Die steuerlichen Anreize und Förderprogramme, die das Gesetz vorsieht, ermöglichen es Unternehmen, Photovoltaikanlagen kostengünstiger zu installieren und damit die Rentabilität von Solaranlagen weiter zu steigern. Energieberater können die Wirtschaftlichkeit der Investitionen in Photovoltaiksysteme nun besser beurteilen und Unternehmen maßgeschneiderte Konzepte anbieten.

- Integration in bestehende Infrastrukturen: Besonders für den Anlagenbau stellt das Solarspitzengesetz eine Gelegenheit dar, innovative Lösungen zur Integration von Solarenergie in bestehende Infrastrukturen anzubieten. Es wird zunehmend wichtiger, PV-Anlagen mit bestehenden Systemen wie Energie-Management-Systemen und Speicherlösungen zu kombinieren.

Chancen für Stadtwerke und Kommunen

Das Gesetz ist nicht nur für Unternehmen von Bedeutung, sondern auch für Stadtwerke und Kommunen. Diese können durch den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf ihren eigenen Liegenschaften einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von externen Energieversorgern reduzieren. Darüber hinaus eröffnen sich für Stadtwerke neue Geschäftsmodelle, wie etwa die Bereitstellung von Solarstrom für Bürger oder die Integration von Energiespeicherlösungen.